Geschichte und Entstehung der Straßenbahn in Altglienicke

Bevor es die Straßenbahn in Glienicke (jetzt Altglienicke) gab und gebaut wurde, mußten die Glienicker um zur Bahn zu gelangen einen Fußmarsch auf sich nehmen. Die Bahntrasse entlang des

Adlergestells blieb auf 1,5 Kilometer Distanz zum Ortskern. Der Bahnhof Adlershof lag noch einen Kilometer weiter weg. Die Bevölkerung wuchs unvermindert weiter und man wollte an der Bahn nach

Berlin teilhaben. Im Jahr 1885 erhielt das Dorf Glienicke vom Bahnunternehmer Bethel Henry Strousberg einen zusätzlichen Haltepunkt " Glienicke" an der Kreuzung Köpenicker Str Ecke Adlergestell.

An dieser Haltestelle hielten täglich 72 Züge und dabei stiegen 500- 600 Personen ein und aus.

Das Dorf Glienicke wuchs und zusätzliche Ansiedlungen erfolgten. Der Eigentümer der Görlitzer Bahn Strousberg ging pleite und die Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung als Vörgänger der

Deutschen Reichsbahn übernahm die Strecke. Denen war die Haltestelle Glienicke zu wenig frequentiert, obwohl der Ort schon 3000 Einwohner hatte und die Entfernung zum Bahnhof Adlershof zu gering,

so dass am 15.Juli 1894 nach nur neun Jahren der Haltepunkt wieder geschlossen wurde. Die Empörung war damals groß und man beklagte, dass viele Glienicker nach Adlershof wegzogen, obwohl es dort

höhere Mieten gab. Aber man sparte ja einen halbstündigen Fußmarsch. Auch die Umbenennung des Adlershofer Bahnhofes in "Adlershof-Glienicke" war da nur ein schwaches Trostplaster. Nach mehr als

einem Jahrzehnt und heftigen Diskusionen ging die Teltower Kreisbahn an die Planung einer 2,5 Kilometer langen Straßenbahnstrecke zwischen Adlershof und dem heutigen Altglienicke. 245.000 Mark

kostete damals der Abschnitt. Da der Teltowkanal (eröffnet am 5.06.1906) für die Straßenbahn ein Hindernis darstellte, wurde eine 48,4 Meter lange und 14,0 Meter breite Brücke gebaut. Diese

Brücke erhielt den Namen des Adlershofer Rittmeisters Hans von Oppen. Diese Brücke (Kanalbrücke) öffnete Dornröschen das Tor, weil sie die Straßenbahn in den Ort hineingelangen ließ. Und im Jahre

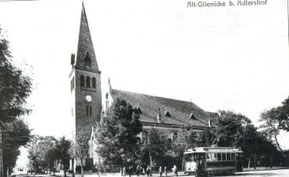

1909 bildete die Teltower Kreisbahn einen dritten Betriebsteil -die Straßenbahn Altglienicke (Kirche) - Adlershof-Altglienicke Bahnhof, die am 5. Juni 1909 um 4.17 Uhr auf einer normalspurigen,

elektrifizierten Strecke von zwei Kilometer Länge den Betrieb aufnahm.

Die Strecke endete zunächst noch hinter der Altglienicker Kirche in der Friedrichstr. (heute Semmelweisstr). Dort exestierte eine Rangierschleife und ein Straßenbahndepot für vier Züge. Das Depot

wurde im letzten Weltkrieg zerstört. Heute befinden sich hier noch einige der wenigen Spuren von der Existenz einer Straßenbahn im Ort. Auf der immer noch maroden Altglienicker Brücke, wo der

Straßenverkehr heute in der Köpenicker Str. über eine Behelfsbrücke geführt wird und im ehemaligen Depot neben der Siedlung " Erlengrund" liegen immer noch Schienen in der Erde. Diese Strecke

verlief über 2,3 Kilometer und dauerte sechs Minuten.In der Friedrichstraße (heute Semmelweissstr.) ging es über eine Rangierschleife und so konnte sie erneut auf die eingleisige Strecke gehen.

Wollten die Glienicker in die Stadt Köpenick fahren, so mußten sie umsteigen.

Heute hinter ein verwildertes Grunstück an der Semmelweissstr. 34 (ehemals Friedrichstr.) lag damals das Straßenbahndepot, wo heute noch alte Straßenbahnschienen zu sehen sind. 1920 gliederte

sich die Teltower Kreisbahnen an die Berliner Straßenbahnen (Groß Berlin) und so enstand ein einheitliches Liniennetz. Somit konnten die Altglienicker nach Köpenick fahren ohne umzusteigen. Die

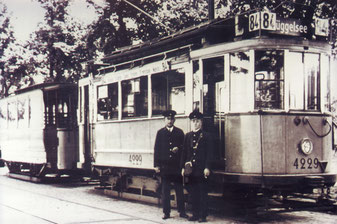

Fahrt von Friedrichshagen nach Altglienicke Kirche stand nichts mehr im Wege, und das mit der Liniennummer 184. Diese Bezifferung bestand vom 1.7.1921 bis 1.12.1922 und später erhielt sie die Nr.

84 die 70 Jahre so blieb. Die Straßenbahn beförderte mehr Fahrgäste, weshalb die Strecke bis zur Straße Am Falkenberg/ Ecke Preußenstraße am 11.12.1928 verlängert wurde. Der Platz der

Wendeschleife wo die Straßenbahn gewendet hat, ist heute noch vorhanden. Leider ist davon heute nicht mehr viel zu sehen.

Nur die Einfahrt und das kleine Haus sowie die grosse Wendeschleife ist heute noch zu erahnen bzw. zu erkennen. Die Wendeschleife besteht heute nur noch aus Rasen. Im alten Wärterhaus befinden

sich noch Tische und Stühle sowie ein alter Schrank

Mit dem dritten Kriegsjahr, ab 1943, wurde das Selbstverständliche zur Ausnahme. Eines der Schienenpaare mußte sich zu Munition verarbeiten lassen, Bomben zerstörten die Oberleitungen im

Ortskern.

Am 19.04.1945 wurde die Kanalbrücke gesprengt und die Straßenbahn saß in der Falle. Die Altglienicker mußten sich wie in grauen Vorzeiten auf ihre Beine verlassen. Im Jahr 1949 wurde die im

Wasser liegende Brücke gehoben und instandgesetzt. Am 14.10.1950 erreichte die Straßenbahn 84 wieder den Ort, nachdem sie in den Jahren zuvor ihren Endpunkt vor der zerstörten Brücke hatte.

Die Brücke blieb ein Unsicherheitsfaktor. 1967/68 wurde die Brücke erneut repariert und rekontruiert. Das endgültige Aus für die Brücke war am 31.12.1992. Somit war es auch das Aus für die

Straßenbahn "84" . Ganz Altglienicke trauerte um seine Straßenbahn. Obwohl vorher mehrere Buslinien eröffnet worden waren, die den Ort durchkreuzen, nur keine folgt der Linienführung der 84

haargenau.

Zu DDR Zeiten überlegte man, ob man die Strecke bis zum Bahnhof Grünau verlängern sollte und an die dortige Uferbahn "86" die heutige 68 angeschlossen wird. Dies blieb aber unrealisiert.

Hier ein paar neue Bilder von der Tram 84 in Altglienicke und Köpenick aus dem Jahre 1991/92

Herzlichen Dank für die Bilder geht an Herr Frank Hohmann und Herr Uwe Berger

Erinnerung an die Straßenbahn aus Altglienicke

Die Bewohner des winzigen Dörfchens Adlershof-Süßengrundt staunten im Sommer 1865 nicht schlecht. Arbeiter schlugen hinter dem Adlergestell eine parallel verlaufende Schneise durch den dichten Wald, planierten sie und verlegten Schwellen und Schienen. Dabei füllten sie sogar das „nahse Dreieck” auf und führten den aus Rudow kommenden Weg nun geradlinig über das Adlergestell auf die Dorfstraße zu. Als dann ab Ende September 1867 Dampf speiende Ungeheuer die neue Eisenbahnstrecke entlang schnauften, ahnten die Bewohner auch noch nicht, dass es der Beginn einer ganz neuen Entwicklung für ihr einsames Dörfchen war. Sechsmal am Tag fuhr jetzt ein Zug aus dem fernen Berlin kommend an ihnen vorbei. Der erste Halt auf dem Weg nach Görlitz war bekanntlich erst der Haltepunkt Grünau, warum auch immer. Die vorbeiführende Eisenbahnstrecke war aber auch der Anlass, dass sich mit Heinrich Quistorp um 1869 einer der umstrittensten Berliner Unternehmer auf den Gutsländereien Adlershofs umsah und den letzten Gutsbesitzer, Rittmeister a. D. Hans von Oppen, von seinen Visionen für den Ort überzeugte. Quistorp erkannte aber auch, dass es für etwaige Investoren ohne eine richtige Bahnstation keine Chance gab. Eiligst vereinbarte er mit dem tatkräftigen Gründer der Berlin-Görlitzer Eisenbahngesellschaft, Dr. Strousberg, dass sein „Bauverein Adlershof-Grünau” auf eigene Kosten eine richtige Haltestelle erbauen würde, die dann schon am 1.7.1874 eingeweiht wurde. Es entstanden zwei Seitenbahnsteige mit der „Bude 10” auf dem östlichen Bahnsteig. Stolz konnte man am Haltestellenhäuschen lesen: „Adlershof”. Obwohl nicht überliefert, wird das Geschäft jedoch nicht ohne zusätzliche Kosten des Gutsbesitzers abgelaufen sein, wie am Beispiel der späteren Altglienicker Haltestelle bekannt wurde. Die Glienicker Gemeindeväter mussten tatsächlich „einige Tausend Taler” für eine eigene Haltestelle zahlen. Wie dem auch sei, in den 1880er Jahren begann die eigentliche Entwicklung Adlershofs und seiner Nachbarorte. Nachdem der preußische Staat den Eisenbahnbetrieb übernommen hatte und sich immer mehr Firmen frei von vielen Berliner Vorschriften im Rahmen der industriellen Randwanderung in den östlichen Orten ansiedelten, stieg neben dem damit verbundenen rasanten Einwohnerzuwachs auch das Bedürfnis der Bahnnutzung. Dabei hatten es die Glienicker–weit ab von der Bahn–besonders schwer. Wer möchte denn heute noch zum Bahnhof Adlershof täglich einen 2,5 Kilometer langen Fußmarsch querfeldein laufen? Abends bei Wind und Wetter wieder zurück. Auf zeitgenössischen Karten kann man den gestrichelt eingetragenen Weg noch gut verfolgen. Gruselig!

Wie schon erwähnt, gelang es den Glienickern im Jahre 1885 die Königlich preußische Eisenbahndirektion mit viel Geld von einer eigenen Haltestelle „Glienicke” zu überzeugen. Sie entstand am Adlergestell kurz vor der Ecke zur Köpenicker Straße. Die Glienicker waren glücklich, verkürzte sich doch ihr Weg zur Bahn erheblich. Angeblich sollen am neuen Haltepunkt täglich 72 Züge gehalten haben. Der Fahrplan von 1891 zeigt aber im Gegensatz zu Adlershof und Grünau doch eine sehr ausgedünnte Nutzung und das auch nur Wochentags. Nachdem die Eisenbahndirektion von den Glienickern immer wieder ein höheres Personen Transport aufkommen gefordert hatte, schloss sie den Glienicker Haltepunkt einen Tag vor der am 15.7.1894 geplanten feierlichen Inbetriebnahme der neu errichteten Bahnhofsanlage Adlershof. Als Grund gab man seinerzeit an, dass sich der Haltepunkt nicht rechnete und nur 900 Meter vom Bahnhof Adlershof entfernt war. Als „Ausgleich” wurde der Adlershofer Bahnhof in „Adlershof – Glienicke” umbenannt. Die empörten Glienicker Proteste hielten noch jahrelang an. Sie mussten nun wieder einen Kilometer mehr zum Bahnhof laufen. Inzwischen hatten sich aber schon am 15.7.1893 die NeuGlienicker und die Alt-Glienicker zum gemeinsamen Ort Alt-Glienicke vereinigt. Der lange Weg zum Bahnhof blieb. Dadurch nahm jedoch die Diskussion zur Begründung einer „elektrischen Bahn” zum Bahnhof immer mehr Formen an. Nach heftigen Streitgesprächen begann jedoch die „Teltower Kreisbahn” tatsächlich mit der konkreten Beplanung einer Strecke von der heutigen Semmelweisstraße über die Köpenicker Straße, Adlergestell bis zum Adlershofer Bahnhof. 245.000 Mark sollte das Ganze kosten. Gestoppt wurde die Planung jedoch immer wieder von der Eisenbahnverwaltung, die eine Schienenquerung strikt untersagte. Die „Kleinbahn” sollte mindestens 15 Meter vor der Görlitzer Bahn aufhören! Ähnliche Sorgen hatten aber auch die Adlershofer Gemeindevertreter. Auch wenn es hier vor allem um eine Linie aus Cöpenick mit Anschluss nach Altglienicke ging, scheiterten auch sie immer wieder an der Schienenkreuzung. In der Tagung der Gemeindevertretung vom 20.10.1899 stimmten sie wenigstens einem mit den Altglienickern abgestimmten Antrag des Vorstehers Reinsch zu, die Schienen nicht in der Straßenmitte, sondern seitlich des „Damms” zu verlegen. So wurde es später auch wirklich gebaut. Am 1.12.1899 waren sie jedoch mit der Streckenführung immer noch nicht weiter. Da die heutige Dörpfeldstraße zwischen dem Markt und Bahnhof auch damals schon viel zu schmal war, wollten sie die Linienführung vom Adlergestell über die heutige Otto-Franke- oder Radickestraße abzweigen und erst durch die heutige Nipkowstraße zur Dörpfeldstraße leiten. Das muss man sich einmal unter den aktuellen Umständen vorstellen! Gott sei Dank verweigerten die Grundstücks- und Straßeneigentümer Ohms und Seegers, die damals „ihre” Straße als Privatstraße ansahen, hartnäckig die Durchfahrt. Viel, viel später zeigten dann die Köpenicker Bahnbauer der Gemeindevertretung wie die Dörpfeldstraße auf den immerhin heutigen Stand verbreitert werden konnte. Erst mit dem Bau des Teltowkanals und der damit verbundenen Bahndamm-Aufschüttung kam wieder Leben in das Projekt. Darin waren auch der Bau der Kanalbrücke (1903) mit dem Namen des Amtsvorstehers Hans von Oppen sowie die ebenso wichtige Eisenbahnbrücke (1905) über die Köpenicker Straße integriert. Nun erhielten beide Gemeinden am 19.12.1908 die gemeinsam beantragte staatliche Konzession für den Bau und Betrieb einer Straßenbahn zwischen dem Adlershofer Bahnhof und Altglienicke. Da beide zum Kreis Teltow gehörten, schlossen sie einen entsprechenden Vertrag mit der „Teltower Kreisbahn”, die dann sehr schnell die Strecke eingleisig ausbaute. So konnte bereits am 5.6.1909 die ca. 2,3 Kilometer lange Strecke mit dem bekannten Triebwagen 52 eröffnet werden. Ein Betriebshof der neuen Linie C war in der heutigen Semmelweisstraße eingerichtet worden. Für die Wendemanöver am Bahnhof wurde das Adlergestell zu Lasten des ehemaligen Vorwerks auf die doppelte Breite erweitert. Dabei müssen wir immer daran denken, dass seinerzeit die Köpenicker Straße und das Adlergestell in der Breite einer alten Dorfstraße für den Verkehr mit Pferdefuhrwerken gedacht war. Bei zunehmenden Autoverkehr zuckelte nun auch noch auf einer Straßenseite eine Straßenbahn in beiden Richtungen entlang.

Für die Verbindung nach Köpenick beantragten endlich auch die Stadtgemeinde Köpenick und die Landgemeinde Adlershof die Bau-und Betriebskonzession einer Straßenbahn, die ihnen am 23.11.1911 erteilt wurde. Vertraglich geschah dann alles weitere von den Köpenickern, sodass am 29.9.1912 die Verbindungsstrecke eingeweiht werden konnte. Obwohl bis 1921 nun zwei völlig getrennte Straßenbahnlinien fuhren, hatten die Köpenicker am Bahnhof schon eine Gleisverbindung eingebaut, damit Altglienicker Fahrzeuge in der Werkstatt der Köpenicker Bahn instandgesetzt werden konnten. Erst nachdem die Stadt Berlin am 16.4. 1921 die Altglienicker Bahn vom Kreis Teltow erwarb, konnten beide Linien am 1.7.1921 als neue Linie 184 durchgehend von Altglienicke nach Friedrichshagen vereinigt werden. Am 1.12.1922 verkürzte sich die Liniennummer auf 84, da diese Nummer in Wilmersdorf nicht mehr benötigt wurde. In den nächsten 70 Jahren blieb es nun zuverlässig bei unserer „gutenalten84”! Wussten Sie eigentlich, wie vor 1930 die Ecke Adlergestell / Köpenicker Straße im Volksmund genannt wurde? „Die Todesecke!” Genau an dieser Ecke stand damals ein Reichsbahn-Rottenarbeiter-Häuschen.Trotz des noch bescheidenen Straßenverkehrs konnten nach Altglienicke abbiegende ortsunkundige Autofahrer die Straße wohl nicht überblicken und bekamen einen Schock, wenn ihnen die Bahn auf ihrer Straßenseite entgegen kam. Viele Unfälle waren die Folge. Erst 1930 wurde das Häuschen geschleift und die Ecke abgerundet. Gleiches spielte sich auch auf dem schmalen Adlergestell ab, wenn die Straßenbahn in Richtung Altglienicke fahrend den Autofahrern entgegen kam. Noch zuvor wurde die Linie im Dezember 1928 von der Kirche über die Grünauer Straße bis zur Kreuzung Am Falkenberg / Preußenstraße verlängert. Das entsprach dem dringlichen Wunsch vieler Altglienicker. So schlingerte und rumpelte die „84” jahrein, jahraus zuverlässig weiter, bis das verursachte Kriegsgeschehen auch auf Berlin zurückschlug. Viele Bombenschäden, aber vor allem die Sprengung der Kanalbrücke am 19.4.1945 verboten der Bahn und dem Ersatzverkehr jede Verbindung mit Altglienicke. Erst nach der Brückeninstandsetzung nahm die „84” am 14.10.1950 wieder Fahrt auf. Die nächste Veränderung erfolgte 1960 mit dem Adlershofer Bahnhofsumbau im Rahmen der vorgesehenen Verbreiterung des Adlergestells. Nun verschwand die „84” endlich vom Adlergestell. Sie kreuzte jetzt von der Dörpfeldstraße kommend das Adlergestell und bog hinter dem Bahndamm in einen neu entstandenen Haltestellenbereich ein. Quer das Gelände durchfahrend erreichte sie ab Ende 1962 über die Köpenicker Straße und Kanalbrücke wieder die alte Linienführung. Als dann aber die desolate Brücke Ende des Jahres 1992 gesperrt wurde, bedeutete das auch das endgültige Aus für unsere geliebte, gehasste „84” in Altglienicke. Omnibusse übernahmen nun deren Aufgabe.

geschrieben von Helmut Prochnow

(Text wurde vom Dörferblick von Joachim Schmidt zur Verfügung gestellt)

Historie: Wie erste Straßenbahnen und Busse nach Altglienicke kamen

Etliche Jahre mussten die Alt- und Neu-Glienicker um zur Bahn zu gelangen einen Fußmarsch auf sich nehmen. Die Trasse der 1867 fertiggestellten Berlin-Görlitzer Eisenbahn immer entlang des Adlergestells blieb auf 1,5 Kilometer Distanz zum Ortskern. Der Bahnhof Adlershof lag noch einen Kilometer weiter weg. Die Bevölkerung wuchs aber unvermindert weiter und auch hier wollte an der Bahn nach Berlin teilhaben. Im Jahr 1885 erhielt das Dorf nach Zahlung von „einige Tausend Taler“ vom Bahnunternehmer Bethel Henry Strousberg einen zusätzlichen Haltepunkt "Glienicke" an der Kreuzung Köpenicker Straße Ecke Adlergestell. An dieser Haltestelle hielten täglich 72 Züge und dabei stiegen 500 bis 600 Personen ein und aus. Der Eigentümer der Berlin-Görlitzer Bahn Strousberg ging jedoch pleite und die Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung als Vorgänger der Deutschen Reichsbahn übernahm die Strecke. Der staatlichen Bahngesellschaft war die Haltestelle Glienicke zu wenig frequentiert und die Entfernung zum Bahnhof Adlershof zu gering, so dass am 15.Juli 1894 nach nur neun Jahren der Haltepunkt Glienicke wieder geschlossen wurde. Dieses sorgte seinerzeit für große Empörung in der Bevölkerung, in der auch die Umbenennung des Adlershofer Bahnhofes in "Adlershof-Glienicke" nichts mehr als Kosmetik war. Die alten und neuen Glienicker fühlten sich abgehängt, verlangten aufgrund stark steigender Einwohnerzahlen einen schnelleren Zugang zur Bahn. Daher ging nach mehr als einem Jahrzehnt heftigen Diskussionen die Teltower Kreisbahn an die Planung einer 2,5 Kilometer langen Straßenbahnstrecke zwischen Adlershof und dem heutigen Altglienicke. 245.000 Mark kostete damals der Abschnitt.

Eine Verbindung zum Bahnhof Adlershof - Die Straßenbahnlinie 84

Am 5. Juni 1909 um 4.17 Uhr nahm die Teltower Kreisbahn den Betrieb der zwei Kilometer langen Straßenbahnstrecke „Adlershof-Alt Glienicke Bahnhof – Alt Glienicke (Kirche)“ auf. Die zunächst ausschließlich eingleisige Strecke endete nach sechs Minuten Fahrzeit zunächst hinter der Altglienicker Kirche in der Friedrichstraße (heute Semmelweisstraße). Dort existierten eine Rangierschleife und ein Straßenbahndepot für vier Züge. Das Depot wurde im letzten Weltkrieg zerstört. Heute befinden sich inmitten einer Grünanlage neben der Siedlung „Erlengrund“ noch mit Schienen einige der wenigen Spuren dieser Straßenbahn.

Nach der Eingemeindung von Alt-Glienicke in Groß-Berlin 1920 wurden auch die Teltower Kreisbahnen in die Berliner Straßenbahnen (Groß-Berlin), einem Vorläufer der BVG, integriert. Es entstand ein gemeinsames Liniennetz mit bisher konkurrierenden Unternehmen wie etwa der „Städtischen Straßenbahn Cöpenick“ (SSC), so dass man hinter dem Bahnhof Adlershof plötzlich ohne Umsteigen bis Köpenick und Friedrichshagen durchfahren konnte. Daher nahm am 1. Juli 1921 eine Straßenbahnlinie 184 von Altglienicke (Kirche) bis Bahnhof Friedrichshagen den Betrieb auf. Am 1. Dezember 1922 wurde die Liniennummer auf 84 verkürzt. So blieb es über 70 Jahre lang. Da die Straßenbahn immer mehr Fahrgäste beförderte und auch die Region Falkenberg zunehmend Besiedlung erfuhr, wurde die Strecke am 11. Dezember 1928 bis zur Straße Am Falkenberg/ Ecke Preußenstraße verlängert. Der Platz der Wendeschleife, wo die Straßenbahn dann bis zuletzt drehte, ist heute noch vorhanden. Es gab immer wieder mal Pläne die Straßenbahn 84 weiter entlang der Straße Am Falkenberg zum Bahnhof Grünau zu verlängern, dort mit der Linie 86 (Uferbahn) nach Schmöckwitz zu verknüpfen, diese blieben allerdings unrealisiert.

Am 19. April 1945 wurde in den letzten Kriegstagen die Brücke in der Köpenicker Straße gesprengt, womit jahrelang der Teltowkanal den Straßenbahnbetrieb vorzeitig enden ließ. Vom Bahnhof Adlershof ging es nur noch bis zu einer Endhaltestelle Kanalbrücke. Nach Hebung und Instandsetzung der Brücke erreichte am 14. Oktober 1950 die Straßenbahn 84 wieder den Altglienicker Ortskern. Im Jahr 1960 erfuhr die Straßenbahn auf dem Weg von der Altglienicker Brücke zum Bahnhof Adlershof eine Trassenveränderung. Aufgrund der Teilung der Stadt wurde das Adlergestell zu einer mehrspurigen Fernstraße ausgebaut. Fortan bog die Straßenbahn in der Köpenicker Straße auf dem Weg nach Adlershof auf Höhe der Agastraße (heute Am Studio) ab, um über das Betriebsgelände eines Benzolwerks sowie des Güterbahnhofs Adlershof zu fahren. Die Strecke weiter geradeaus mit einer scharfen Kurve von der Köpenicker Straße auf das Adlergestell und dort weiter zum ehemaligen Bahnhofsvorplatz Süßer Grund (heute Platz der Befreiung) entfiel. Reste von Gleisen sah man noch zu Beginn der 1990er Jahre im Straßenpflaster der Köpenicker Straße.

Die Teltowkanalbrücke blieb baulich eine sensible Stelle. 1967/68 wurde die Brücke mit zeitweiser Unterbrechung des Straßenbahnverkehrs erneut repariert und rekonstruiert. Am 6. Dezember 1988 wurde aufgrund erneuter baulicher Mängel die Straßenbahnlinie 84 zwischen Bahnhof Altglienicke und Am Falkenberg eingestellt. Dagegen gab es massive Proteste aus der Bevölkerung, bis einige Reparaturarbeiten durchgeführt und die Strecke am 2. April 1989 wiedereröffnet wurde.

Das endgültige Aus für die Straßenbahn 84 kam schließlich am 31. Dezember 1992, da für die Brücke bei einem

weiteren Befahren durch Straßenbahnen und Lastkraftwagen Einsturzgefahr drohte. Demzufolge nahmen etliche Altglienicker am Silvesterabend 1992 traurig Abschied von der Linie. Für manche

Autofahrer blieb hingegen die bis auf einige Ausweichstellen weitgehend eingleisig gebliebene Straßenbahn auch mit manchem „Horror“ in Erinnerung. Unvergessen bleiben Autofahrten über die

Altglienicker Brücke, wo aufgrund des einen Gleises plötzlich auf der eigenen Spur die Straßenbahn entgegenkam, oder die schön weit ausgeholte Kurve, wenn mit viel Ruckeln die Straßenbahn von der

Köpenicker Straße in die Grünauer Straße umbog. Im Volksmund wurde sie „Todeskurve“ genannt, weil auch hier beide Fahrspuren tangiert wurden. Man musste vorsichtig fahren. Die Haltestellen hinter

dem Bahnhof Adlershof „Benzolwerk“, „Kanalbrücke“, „Altglienicke, Kirche“, „Normannenstraße“, „Keltensteig“ und „Altglienicke, Am Falkenberg“ entfielen jedenfalls für diese Linie. Etliche neue

Busse kamen, von denen aber keine der genauen Strecke der 84 folgten.

Das Ende der Straßenbahn in Altglienicke brachte auch eine Zäsur für den Ortskern, der bis dahin auch noch ein Geschäftszentrum war. „Altglienicke, Kirche“ stiegen Massen aus der Straßenbahn aus,

um in weiterführende Busse umzusteigen. In dieser Zeit erledigten die Menschen ihre Einkäufe dort. Fortan war der Dorfkern auf den Busrouten nur noch eine Station, wo viele ohne Aus- oder

Umsteigen vorbeifuhren. Damit setzte über etliche Jahre aufgrund ausbleibender Kunden ein Wandel ein. Viele Einkaufsgeschäfte von damals sind nur noch Büros oder Dienstleister. Etliche wurden

auch zu normalen Wohnungen umgebaut. Statt ein Geschäft mit Ladeneingang und Schaufenster sah man plötzlich den unteren Bereich zugemauert hier und da nur noch ganz gewöhnliche Fenster einer

Parterrewohnung.

Anfangs geisterten noch Vorstellungen einer neuen Straßenbahnführung durch Altglienicke umher, etwa über Rudower Chaussee, Wegedornstraße und Schönefelder Chaussee zum Kosmosviertel, die heute in keiner Netzplanung für kommende Jahrzehnte mehr auftauchen.

Von der Straßenbahn zum Busverkehr in Altglienicke – die „23“

Viele Jahrzehnte blieb die Straßenbahn das einzige Verkehrsmittel um Altglienicke zu erreichen. Vom Ortskern oder der Endhaltestelle Am Falkenberg Ecke Preußenstraße ging man weiter zu Fuß, um andere Ecken des Ortsbereichs zu erreichen. Die Bohnsdorfer hatten in den späteren 1920er Jahren schon mit dem A36 eine Art BVG-Ringbus, der vom Bahnhof Grünau zum Dorfplatz fuhr (A36).

Im Mai 1938 findet man in historischen Linienverzeichnissen der BVG erstmals eine Buslinie, die vom Bahnhof Grünau aus kommend den Süden Altglienickes miterschließt, denn der Autobus A36 in Bohnsdorf wurde über den Dorfplatz hinaus verlängert über die Schönefelder Straße (heute Grünbergallee) bis zur Siedlung Falkenhöhe. Er hielt damit unweit des heutigen Kölner Viertels, wo auf bisherigen Ackerflächen viele neue Eigenheimsiedlungen entstanden waren. Um 1950 herum wurde der Bus A36 sogar bis Schönefeld verlängert.

Im November 1951 tritt mit dem A23 eine völlig neue Buslinie in Altglienicke in Erscheinung mit der Streckenführung: „Köpenicker Str. – Schönefelder Ch. – Dankmarsteig – Ortolfstr. – Wolfmarsteig – Salierstr. – Wegedornstr. (zurück: Ortolfstr.)“. Auf dem Richtungsschild des Busses wurde die Linie zeitweise nicht mit einer Endhaltestelle beschrieben, sondern mit „Rundverkehr Altglienicke Kirche“.

Dieser Bus A23 wurde einige Zeit mit einem ab den 1920er Jahren die deutsche Hauptstadt Berlin stark prägenden Fahrzeugtyp befahren, nämlich mit Doppeldecker-Bussen. Anders als in West-Berlin wurde der Bau von Doppeldecker-Bussen für den Berliner Osten nach 1959 eingestellt. Dieses hatte zur Folge, dass im Linienbetrieb der BVG-Ost (später 1969-91 Volkseigenes Kombinat BVB) bis 1974 der Doppeldecker gänzlich aus dem Stadtbild Ost-Berlins verschwand, zugunsten sogenannter Gelenkbusse (liebevoll „Schlenki“ genannt), die dann aus Ungarn vom Hersteller Ikarus importiert wurden.

Der letzte Doppeldecker, der in Altglienicke fuhr, war ein im Waggonbau Bautzen produzierter „Do 56“ mit 52 Sitzplätzen (oben: 28, unten: 24) sowie 20 Stehplätzen. Das 2,50 Meter breite, 10 Meter lange und 4,05 Meter hohe Fahrzeug wurde für die Feier von 650 Jahre Altglienicke noch einmal erlebbar gemacht, in dem beim zentralen Fest am 5. und 6. Juli 2025 ein historischer Bus Do 56 des Oldtimer Busverein Berlin e. V. (mit Vereinsadresse in Altglienicke!) auf den Spuren der Linie A23 durch den Ortsteil pendelte.

Beim Jubiläumsfest angesteuert gilt die ab 1957 auch etwas modifizierte Strecke, in der die Salierstraße und Wolfmarsteig entfielen, dafür wurde neu der Gerosteig durchfahren. Die Linienführung hieß fortan: „Kanalbrücke - Köpenicker Str. – Schönefelder Ch. – Gerosteig – Ortolfstr. – Bohnsdorfer Weg – Köpenicker Str.“

Die Streckenführung des A23 findet sich ab 1963 grundlegend erweitert, denn nach Eröffnung des S-Bahnabzweiges nach Schönefeld pendelte er nicht länger nur bis zum Süden der Gagfah-Siedlung, sondern wurde auch die Region Falkenberg mit dem neuen S-Bahnhof Altglienicke angefahren. Die Strecke war nun: „Kanalbrücke - Köpenicker Str. – Alter Schönefelder Weg – Schönefelder Ch. (zurück: Köpenicker Str.) – Gerosteig – Ortolfstr. – Cimbernstr. – Normannenstr. – Germanenstr. – Ewaldstr. – Grünbergallee – Siedlung Falkenhöhe.

Am 18. Dezember 1972 wurde die Strecke des Busses A23 auch um Adlershofer Bereiche erweitert. Er startete somit schon lange vor der Altglienicker Kanalbrücke. Sein Verlauf: „S-Bahnhof Adlershof - Volkswohlstr. (heute Anna-Seghers-Straße) – Dörpfeldstr. – Adlergestell (zurück: Peter-Kast-Str., heute Radickestraße) – Glienicker Weg – Schleife VEB Berlin-Chemie – Glienicker Weg – Köpenicker Str. – Alter Schönefelder Weg – Schönefelder Ch. (zurück: Köpenicker Str.) – Gerosteig – Ortolfstr. – Bohnsdorfer Weg – Cimbernstr. – Normannenstr. – Germanenstr. – Ewaldstr. – Grünbergallee - Siedlung Falkenhöhe.“

Im Jahr 1978 verlängerte man nochmals die Buslinie 23 über den bisherigen Start Bahnhof Adlershof hinaus dadurch, dass er die gesamte Rudower Chaussee durchfuhr und dort endete, wo die Straße in den Eisenhutweg überging.

1980 trat schließlich eine weitere Buslinie in Altglienicke in Erscheinung, die aber nur von Montag bis Freitag fuhr: Der Bus 37. Der hatte eine Streckenführung, die zusätzlich die Ortslage Falkenberg, aber auch den weiteren Ortskern verkehrlich erschloss. Dabei bot er zudem den Altglienickern eine Anbindung an den Bahnhof Grünau. Die Streckenführung war: „S-Bahnhof Grünau - Bruno-Taut-Str. – Am Falkenberg (zurück: Richterstr.) – Schirnerstr. – Germanenstr. – Normannenstr. – Cimbernstr. – Bohnsdorfer Weg – Köpenicker Str. – Semmelweisstr. – Pfarrwöhrde – Rudower Str. (zurück: Alter Schönefelder Weg – Schönefelder Ch. – Auerswaldstr. – Bohnsdorfer Weg).“

Mit den Buslinien 23 und 37 sowie der Straßenbahnlinie 84 ging es dann auch nach Ende der DDR in die Wiedervereinigung. Im Juni 1991 wurde schließlich das Gesamt-Berliner Netz neustrukturiert. Die Buslinie 23 zwischen Rudower Chaussee und Falkenhöhe wurde nach 40 Jahren unter dieser Bezeichnung zunächst unverändert zur Buslinie 160. In leicht abgewandelter Form wurde er verstärkt durch den Bus 260, der zwischen Bahnhof Schöneweide über Johannisthal, Adlershof und Altglienicke zum Flughafen Schönefeld fuhr. Der bisherige 37 erhielt mit gleicher Streckenführung die Liniennummer 363.

Zehn Jahre später sah es dann schon etwas anders aus mit den Streckenführungen. Es gab nunmehr den Bus 160 mit „S-Bahnhof Schöneweide – Sterndamm – Lindhorstweg – Springbornstr. – Eisenhutweg – Rudower Ch. – Wegedornstr. – Rudower Str. – Köpenicker Str. (zurück: Semmelweisstr. – Wegedornstr.) – Bohnsdorfer Weg – Cimbernstr. – Normannenstr. – Germanenstr. – Ewaldstr. – Grünbergallee – Kirschweg – Brigittenweg – Ortolfstr. – Venusstr. – Schönefelder Ch. – Altglienicker Ch. – Waltersdorfer Ch. – S-Bahnhof Flughafen Bln-Schönefeld.“

Der Bus 163 fuhr die Strecke: „Siriusstr. – Brigittenweg – Ortolfstr. – Venusstr. – Schönefelder Ch. (zurück:

Siriusstr.) – Wegedornstr. – Rudower Str. – Grünauer Str. (zurück: Köpenicker Str. – Semmelweisstr. – Wegedornstr.) – Am Falkenberg – Richterstr. – Bruno-Taut-Str. – Am Falkenberg – Richterstr.

(zurück: Bruno-Taut-Str. – Am Falkenberg) – Buntzelstr. – Dorfplatz – Grünbergallee – Rosenweg – Ringweg – Am Seegraben – Vorplatz S-Bahnhof Flughafen Bln-Schönefeld.“

Der Bus 260 hatte hingegen neu: „Gellertstr. – Dörpfeldstr. (zurück: Anna-Seghers-Str. – Radickestr. – Gellertstr.) – Rudower Ch. – Agastr. – Köpenicker Str. – Bohnsdorfer Weg – Ortolfstr. –

Venusstr. – Schönefelder Ch. – Altglienicker Ch. – Waltersdorfer Ch. – Neuköllner Str.“

Und der Bus 360 folgte dem Verlauf: „Kaulsdorfer Str. – Mahlsdorfer Str. – Bahnhofstr. – Friedrichshagener Str. – Salvador-Allende-Str. – Wendenschloßstr. – Müggelheimer Str. – Lange Brücke – Grünauer Str. – Glienicker Str. – Glienicker Weg – Nipkowstr. – Radickestr. – Adlergestell – Rudower Ch. (zurück: Dörpfeldstr. – Anna-Seghers-Str. – Radickestr.) – Wegedornstr. – Rudower Str. – Neudecker Weg – Waltersdorfer Ch. – Neuköllner Str.“

Bis auf kleine Veränderungen gibt es diese Buslinien auch heute noch.

(Text vom Dörferblick von Joachim Schmidt, Bilder vom BVA)